变革的“结果不确定性”、"习惯的处理行为”和“担心会失去已有的某些东西”,是威胁变革成果的三个阻力因素。而最后一个因素一直没被妥善处理。

传播看似商业行为,实则是卖主与消费者之间的沟通。马克思主义诞生于德国,却发扬于遥远的东方世界,孔圣人坐着马车在列国中穿梭,宣扬他的治国之论,没有想到会滋养出今天的大中华文明。被视为“政府的自我革命”的“放管服”改革,已经进入第五年,伴随着国办的“意见、通知、批复”等的不断下发,理解力和行动力在不断深化,改革的成果正在被不断的彰显和夯实。

孔子周游列国阐述政治观点

从十八大首提深化行政审批制度改革,到2016年政府工作报告中“推动简政放权。放管结合,优化服务改革向纵深发展”,从2014年国家发改委发出实施“信息惠民”的通知,到2016年将“信息惠民”与“互联网+政务服务”结合起来,并进而定位“一号一窗一网”上,“放管服”所展现出的核心思想就是通过转变政府职能,提高政府效能,从而激发市场活力,促进经济发展,利企惠民。

十八大李克强提车行政改革距今已近5年

这是政府在内部传播和沟通时,所宣贯的策略和目标。从转变职能到促进经济发展,传导的链条太长,显效太慢,总不如通过引进项目和拉动投资推动地方经济发展来的干脆和直接,而且“转变职能”还要让“自己”脱离“舒适区”,这是部分管理者的思考逻辑,动力和阻力一定是横亘在正午变革面前的孪生兄弟。

唯物辩证法的阐述事物变化发展的动力哲学时,有内因和外因说。内因是推动政务变革的根本性动力,外因通过内因而起作用。那么那些推动政务变革的内因和外因呢?

以下六因素无疑,是放管服改革的重要推动力;

1.发达国家政务服务的效益、活力和影响力

2.公民和企业需求的迫切读和影响力

3.技术变革的活力和推动力

4.经济新常态供给侧改革的决心、活力和持续力

5.中央政府放管服变革的决心、活力和持续力

6.成功标杆和改革的试点的成就和可复制力

其中,改革因“经济进入新常态”和“公民和企业需求引领”始,进而,“供给侧改革”成为经济体制改革的主旋律,而“放管服”则演进为“供给侧改革”的重要内容。改革的推导过程解释了为什么“简政放权”会成为本届政府41次国务院常委会议的主题议题,也验证了内因在正午变革中扮演决定性主导作用。

但是,任何的组织变革都应考虑变革的阻力,组织的设计变革时,如果仅仅考虑了利企惠民,而非参与变革的群体,难么变革的进程和效率会受到不同程度的影响。前广州市荔湾区政务办主任刘允强反复谈及他的“四用户论”;要让老百姓有获得感,受理人员有轻松感,审批人员有存在感,领导人员有成就感。在不破现行机制、制度和法规的前提下,让参与改革的多方共享改革的红利,是变革设计的最重要的原则。因此,国发[2017]27号中,在强调“有利于增强人民群众获得感”的同时,紧随其后的是“有利于调动广大干部群众积极性”,激发基层工作者的内生动力而非让其成为变革的阻力,在改革进入深水区和“啃硬骨头”的关键阶段。体现了管理者巨大的变革智慧。

除了变革的结果不确定性和习惯处理行为以外,担心会失去已有的某些东西,是威胁变革成果的三个阻力因素。由于广州荔湾区和滨海新区等地政务变革的持续成功,对变革预期不确定性的担心正在逐渐下降,五年的持续推进对人的行为习惯产生了深刻的影响,传统的习惯势能正被强大的变革动能所改变。

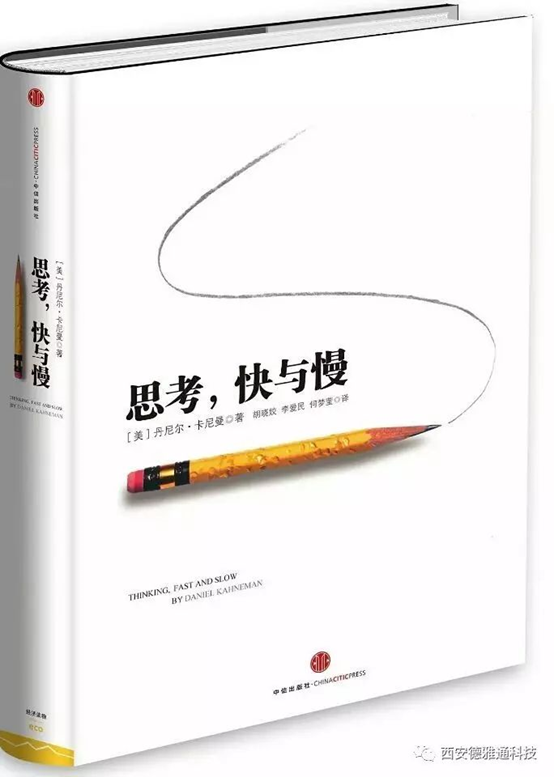

《思考,快与慢》

心里学家丹尼尔.卡尼曼在《思考,快与慢》中,阐述“损失厌恶”时,举了一个例子;

现在,用抛硬币来打赌,

如果是背面,你会输掉100美元。

如果是正面,你会赢得150美元。

这个赌局吸引人吗?你想参加吗?

在大量的调查后,答案是,大多数人都不会参与这样的赌局。“在得失都可能出现的赌局中,损失厌恶会产生极力规避风险的选择.”

显而易见,“损失厌恶”成为了变革阻力中的重要组成部分,担心在变革中失去什么和被边缘化是我们能理解的心理变化。

行审局”要遍布大江南北了,行审局是依法成立的政府部门,与原审批部门是并行关系,但是政务服务中心由来已久,在有些地方是政府派出机构或者事业单位,其职能是协调各进驻部门履行审批职责,行审局其实也是进驻部门之一。但在实践当中,更多的是“设一拆一”,那么,行审局的成立势必会让辛苦工作在政务服务战线上的人们心理“忐忑不安”,这在我们走访的过程中,被充分的验证了。处理好行审局和政务服务中心的关系既是理顺结构和机制以提升效率,更是获得“人心”减少阻力的重要保障。许多餐馆和酒店纷纷复制“海底捞”的模式,殊不知,学不会的是海底捞视员工为上帝的关怀机制,只有充分考虑了员工的利益,客户才能被用心对待。

这是一个执着于理想,从二万五千里长征走出来的民族,在全面建成小康社会的第一个百年目标快要到来的时候,正在进行着“精准扶贫”的攻坚战,“政府自我革命”的决心、勇气和毅力所催生的动力是澎湃而持续的,而规避“损失厌恶”的让大家共享改革红利的思想及管理方法更能将阻力转变为强大的助推力。